AQUENTでは、様々な業界や職種における最新トレンドや課題、その解決につながるヒントの提供や啓発を行うべく、グローバルで「DIGITALKS」と呼ばれるウェビナーを行っています。

今回、日本で開催された第3回目のウェビナーでは、ゲストスピーカーに春日井製菓販売 株式会社「おかしな実験室」の室長、原 智彦氏をお迎えし、ブランドのコモディティ化という課題を取り上げました。

そのなかで、共感と発見を伴う体験を通じて仲間をつくり・拡げ、ブランドの価値を共創することで差別化を実現するファンマーケティングの最前線についてトークセッションを行いました。

この記事では、当日のセッション内容をまとめてご紹介いたします。

▼アーカイブ動画はこちらから

【DIGITALKS Contents】

なぜいま、ブランドの共創が注目されているのか

・変化するブランド「価値」の捉え方

・ブランド価値を高める

・ブランドの「共創」へ

マーケティングの新たなアプローチ、「仲間づくり」とは

・「共創」でブランド価値は高まるのか

・原 氏が考える「マーケティング」とは

・共感と発見を伴う体験を通じて共創する

・原 氏が考える「コラボレーション」とは

ファンマーケティングのリアル

・なぜ、「仲間づくり」なのか

・なぜ、「おかしな」体験なのか

・クリエイティブ思考を実践するには?

まとめ

なぜいま、ブランドの共創が注目されているのか

ウェビナーの冒頭では、当社マクミランより、「なぜ今、ブランドの共創が注目されているのか」をテーマに、変化するブランド「価値」の捉え方についての解説がありました。

変化するブランド「価値」の捉え方

価格競争の激化や、Eコマース市場の拡大、SNSの活用などにより、消費者にとってたくさんの商品やサービス、コンテンツが溢れる今、ブランドのコモディティ化が多くの企業を悩ませています。

優れた商品を認知してもらうための施策だけでは売り上げがなかなか上がらず、それ以上のブランドとの繋がりや付加価値などを生む施策が今まで以上に求められるようになってきています。では、コモディティ化を打破し、選ばれるブランドになるためにはどうすれば良いのでしょうか。

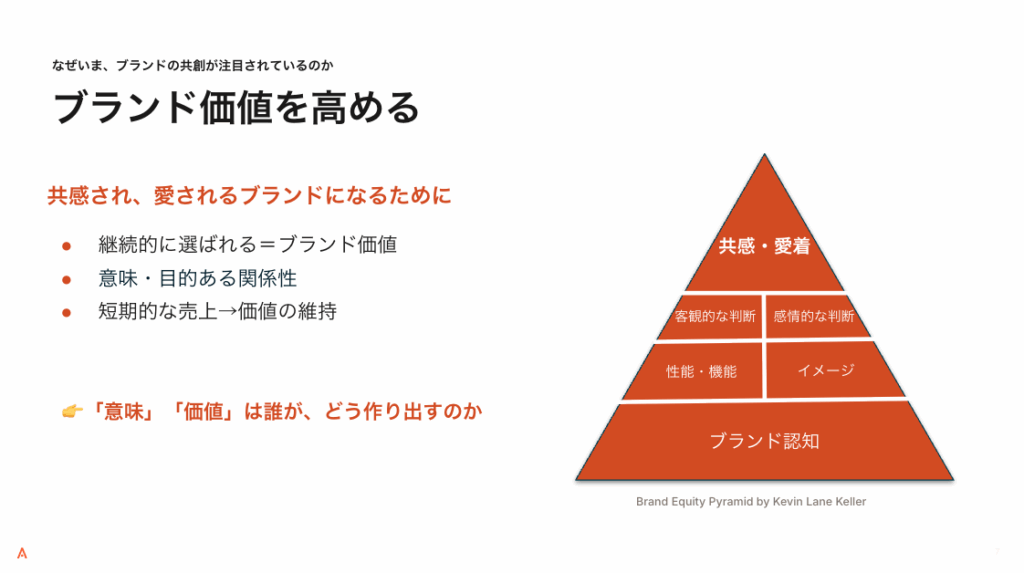

ブランド価値を高める

ブランド戦略研究の第一人者であるケビン・ケラー教授も唱えているように、ブランドが到達すべき目標は「認知されている」状態ではなく、「共感や愛着」の状態であるのではないでしょうか。

継続的に人々に選ばれるブランドになるためには、機能性や価格での戦いに留まらず、相手に響くメッセージを届け、相手の心を動かすことが必要です。短期的な売上向上から、長期的なブランド価値向上のためにフォーカスを移すことが、求められているのです。

ブランドの「共創」へ

では、ブランドの意味や価値は、誰が、どのようにつくり出すべきなのでしょうか。

そんな中、注目されてきているキーワードが、「共創」です。

顧客や、時には同じ志を持つ企業同士がブランド価値を一緒に創り出すというコンセプトの「共創」。様々なタッチポイントを通じて、共感を生む体験や感情に働きかけるコミュニケーションを行うことで、「このブランドは他とは違う」というアイデンティティを形成していくという、コモディティ化を防ぐ一つのブランディング手法ともいえるのではないでしょうか。

周りを巻き込んで、ブランドが持つ価値観やストーリーに共感した人々と共に物語を紡いでいくことで、新しい価値や面白い化学反応がおこることが期待される、共創。

後半では、共創を実践していらっしゃる原さんに、実践的な方法や、その効果について解説いただきます。

マーケティングの新たなアプローチ、「仲間づくり」とは

ウェビナーの中盤では、「共創でブランド価値は高まるのか」をテーマに、原 氏が春日井製菓に入社を決めた際のエピソードや、現在活動している「おかしな実験室」の話、さらに愛される商品とは何か、「選ばれるブランドづくり」について語っていただきました。

「共創」でブランド価値は高まるのか?

高まります。なぜなら、そこに仲間意識が生まれるからです。共同で創造するプロセスというものは非常に大変ですが、それを苦労して一緒に乗り越えることにより、そこに共感が生まれたり、愛着が強まったりする作用が起こります。

原 氏が考える「マーケティング」とは

2024年1月に日本マーケティング協会さんが34年ぶりに刷新したマーケティングの定義の一節には、共に価値を創造し、ステークホルダーとの関係性を醸成する、という言葉が含まれています。ここから私は、マーケティングとはつまり、関係性を高めるための活動であり、その手段が価値の共創だと解釈しています。(※関係性を表した図を参照)

様々な活動を通じて、「知っている」に留まらず、「愛している」にまでお客さんに思ってもらえたら理想的なので、自分たちは今、この図のどこの段階にいるのだろう?この策はどの段階に位置するのだろう?と考えるようにしています。

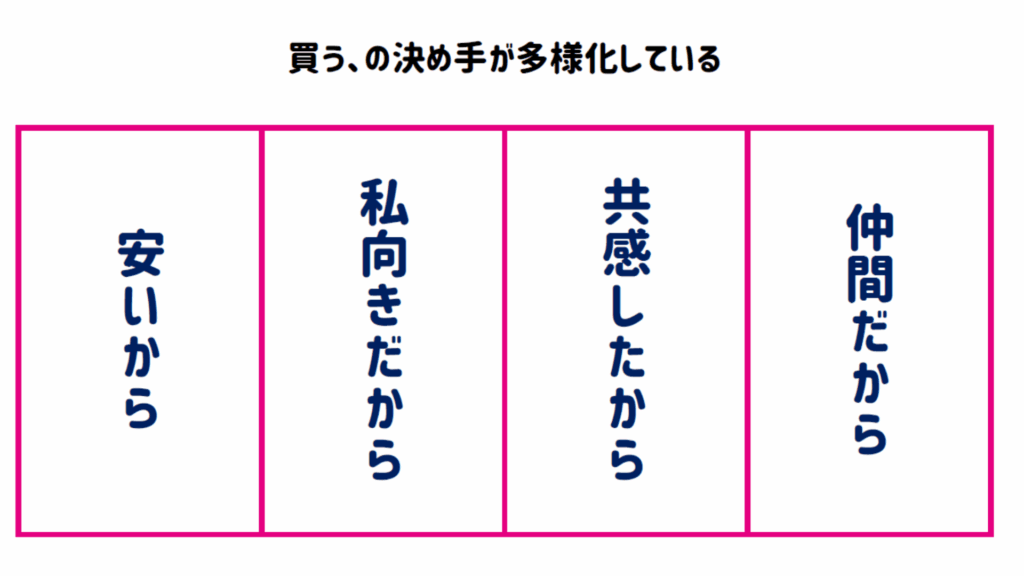

また、「買う」ことについての決め手が昔と比べて多様化していると感じます。安くて良い商品を求める気持ちは変わらない一方で、クラウドファンディングのように、応援したいから買う、自分が関わったから買う、といった理由も確実に増えています。

共感と発見を伴う体験を通じて共創する

春日井製菓という企業を知ってもらい、愛され続けるお菓子を作るため、私たちは架空のスナックのようなトークイベント、「スナックかすがい」を2018年から開催しています。僕が司会進行役になって、いろんな方たちにお話を聞いていく企画なのですが、先日で34回目を数えました。

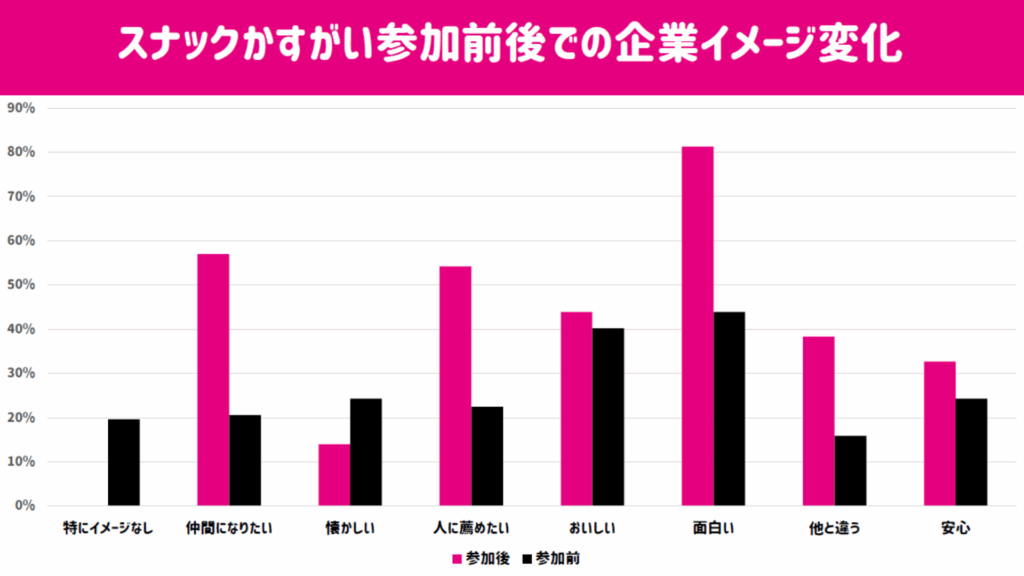

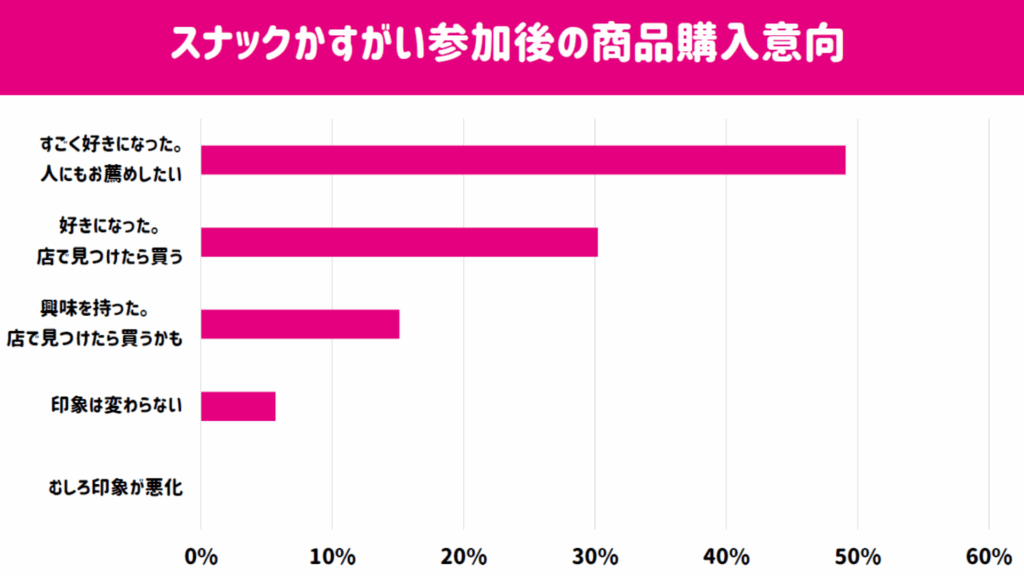

「スナックかすがい」に観客として参加すると、企業イメージも商品の購入意向も大きく変化します。8割の人たちが春日井製菓の商品を「すごく好きになった。人にもお薦めしたい」と言ってくれるようになりました。

また、間もなく開催するイベントとして、7/21(月/祝)を皮切りに、27のイベントが走る「おかしなサマースクールin愛知」という企画も開催します。私たちを含む46社でコラボレーションして、一緒におかしな学びの場を作っています。

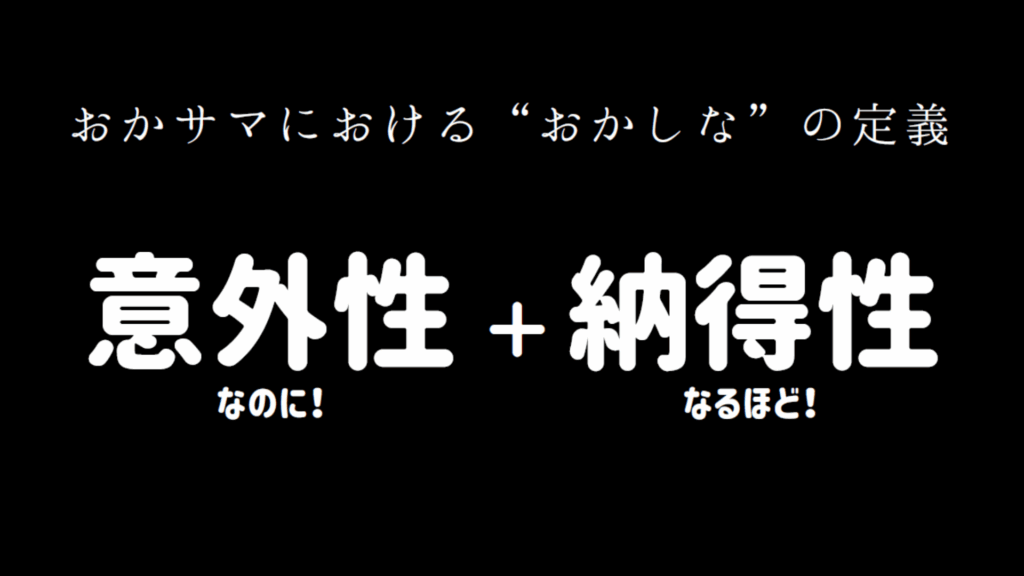

我々が多用する「おかしな」は、意外性と納得性の組み合わせを意味します。

「おかしな」ことをすることで注目が集まったり、二度見してしまったりする機会を作っています。

原 氏が考えるコラボレーションとは

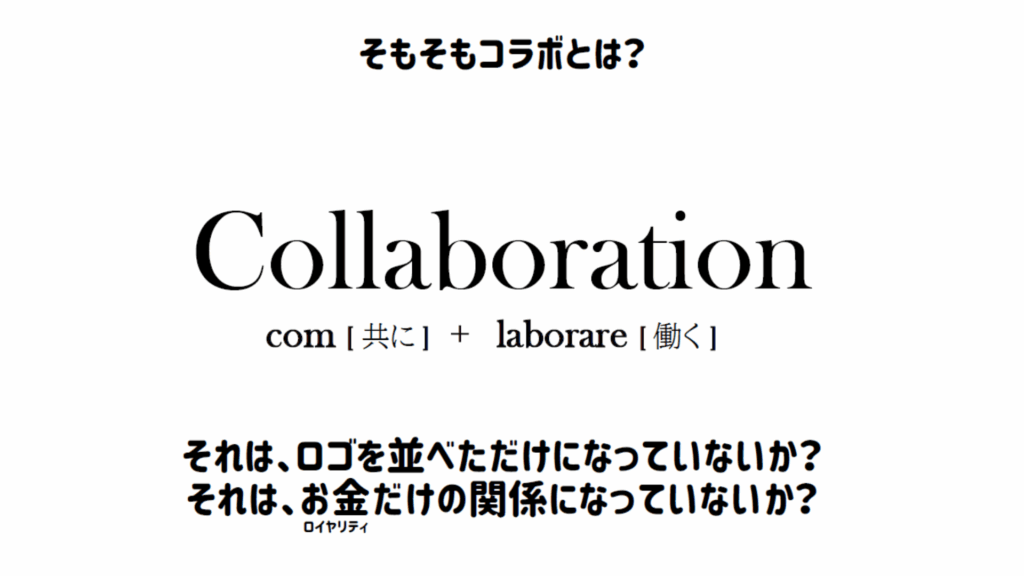

「コラボレーション」という言葉の本来の意味は、「共に働く」です。働くとはつまり「傍を楽にすること」であり、互いに働きかけるものだと僕は解釈しています。

おかしなサマースクールin愛知など、僕らの推し進めるコラボレーションは、ロゴを並べてロイヤリティを支払う取り組み以上に、実際に一緒に汗して働くので、まずはコラボ相手との間に仲間意識が生まれます。仲間が働くその会社や携わる商品に、次第に興味関心や親近感が湧くのは自然なことです。そのうちに購入したり、応援したり、頼まれてもないのに他の誰かにお勧めしたりしてしまいます。

実際にこうしたことが私たちの周りではたくさん起きています。まずはこの段階で、コラボする当事者の間で、企業や商品のブランド価値が高まっているわけです。

そうした信頼関係のもと、一緒に生活者向けにイベントを開催した場合、一社だけではできなかったことができるようになります。企画する脳みそも、集客や準備や運営や観客へのおもてなしや片付けの人手は仲間の数だけ増えてラクになる一方、時間とコストは割り勘にして減らすことができます。そうやって参加者満足度の高いイベントが実現できたら、関わった会社や商品のブランド価値は高まるはず。そんな未来を目指しています。

ファンマーケティングのリアル

ウェビナー後半は、原氏へ具体的に質問を投げかけ、回答を交えてのトークセッションを行いました。

Q.なぜ、「仲間づくり」なのか

マクミラン:「仲間づくり」と「ファンマーケティング」に違いはあるのでしょうか。

原 氏:2つの点で違います。

一つ目は目線の高さ、二つ目は目線の方向です。

まず、ファン[fan.]という言葉は「fanatic[読み:ファナティック]」の略で、その意味は「熱狂的信者」や「熱狂的支持者」です。僕も以前は「ファンづくり」と言っていたのですが、よく考えると、「熱狂的信者づくり」と言っていたんだなと省みました。例えばアイドルとファンの関係性だと、ファンはアイドルと向き合っていて、憧れの対象なので見上げているイメージです。仲間の関係性は、対等なので目線は同じ高さで、横に並んで同じ方向を見ているイメージです。僕らには仲間の関係性がしっくりくるので、今は「仲間づくり」と言っています。

Q.なぜ、「おかしな」体験なのか

マクミラン:なぜ「おかしな」として打ち出しているのですか、そこにどのような意味がありますか。

原 氏:僕はブランディングとは「識別化運動」だと解釈していて、春日井製菓は「おかしなことをやる楽しい会社」として識別されたいと思っています。だから「おかしな」と検索したときに一番最初に春日井製菓が表示されるように、意識してこの言葉を冠した活動をしています。物理的な形を持つ「お菓子」はハードウェアで、工場がないと生産できませんが、無形の概念である「おかしな」はソフトウェアですから、脳内で生産できます。

お菓子は小銭で買えるコモディティの代表格で、選んでいただくのはとても大変です。しかも原材料の油や砂糖は価格がものすごく高騰していて、宣伝費の捻出も本当に大変。そんな状況下でもこの会社のお菓子を食べたいと選んでいただけるように僕が選んだ識別要素が、「最先端の」でも「クールな」でもない、「おかしな」でした。製薬会社が「おかしな」と言えば信頼が揺らぎかねないですが、お菓子メーカーが「おかしな」と言う分には「なるほどね」と許されます。うちのお菓子はものすごくおいしい。その信頼の上に、世の中をちょっと面白くするおかしな体験を提供することが、春日井製菓のブランディングだと思っています。

Q.クリエイティブ思考を実践するには?

マクミラン:他者と違うことをするには、クリエイティブな発想が必要です。クリエイター以外でも「クリエイティブ思考」は実践できますか。

原 氏:そもそもクリエイティブ思考とは?クリエイターとは?と考えたとき、Webデザイナーやグラフィックデザイナー、コピーライターだけがクリエイターではないと思うんです。営業だってお金をクリエイトしているし、総務であっても、人事であっても価値をクリエイトしている。

クリエイティブ思考という言葉は「創造性」と言われていますが、僕は「遊び心」や「子供心」だと思っています。今は会社が業務時間中に「クリエイティブ思考を実践して」と言ってくれる良い時代です。だからこそ、例えば箸を持つ手を変えてみる、着ている服を変えてみる、使う言葉を変えてみる。そんなふうに、いつもと違うことをやってみるチャンスです。違う結果を求めているのに、同じことをやっている人や会社はものすごく多い。

大人になりすぎた方は子供に戻ってみてはいかがでしょうか。不安なら、「ただいまクリエイティブ思考実践中!」という看板をつくって、社内で掲げてみたらどうでしょうか?そこから違う発想が生まれるかもしれません。皆、超絶なクリエイターだということを忘れないでほしいですね。

まとめ

業界の特質上、マーケティングの用語には「人に~させる」といった使役動詞が多い中で、それをうまく変換し、同じ目線で伝えていこうという姿勢を持つ原氏。このような細やかな言葉の使い方一つひとつが、長きにわたり愛されるブランドを作る秘訣であり、「つながり=和」になっていくのではないでしょうか。

今回のトークセッションが、視聴者のビジネスヒントや学びの一助となれば幸いです。

これからもAQUENTでは、様々なテーマで業界の最新トレンドを発信していきます。

原 智彦 | Tomohiko Hara 氏

春日井製菓販売株式会社

おかしな実験室 室長

オグルヴィ&メイザーなどの広告企業で培った強いブランドづくりの経験を基に、パン、ドーナツ、ラーメン、コーヒーの会社で「支持されるブランドづくり」に従事。2018年 9 月に春日井製菓に入社。

商品や企業への興味関心を高めるために、トークイベント「スナックかすがい」を立ち上げる。

2022 年 2 月に仲間づくりの専門部署「おかしな実験室」を立ち上げ、様々な共創活動を展開。現在は多業種46社が共催する学びイベント「おかしなサマースクール in 愛知」の準備真っ只中。モットーは「面白い仕事はつくれる。」

LinkedInプロフィール

マクミラン 彩 | Aya McMillan

エイクエント・エルエルシー

マーケティング部長

英国の大学を卒業。Apple社でのセールスを経て、Guinness World Records社に入社。シニアマーケティングマネージャーとして、様々なブランドや団体を対象に、世界一への挑戦を通じたイベントやコンテンツ戦略を推進。

その後、グローバルIT企業にてAPAC地域のフィールドマーケティングを統括。

2024年にAquentに入社し、企業やプロフェッショナルに役立つ情報を提供する様々な企画を推進している。