「ゲームに関わる仕事につきたいけど、実際どうすればいい?」「求められるスキルや資格とは?」と迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自分の好きなゲームの世界を作り上げる仕事に憧れつつも、具体的な職種やキャリアパスに不安を感じている方は少なくありません。実際に、ひとつのゲーム作品が完成するまでには、様々な職種の連携が必要なのです。

そこで今回は、ゲームデザイナーの仕事内容や関わる業務領域を徹底解説。さらにプロデューサーやグラフィックなど、各ポジションに求められるスキル・資格をわかりやすくまとめました。ゲーム業界でキャリアアップするために必要なポイントや転職成功のコツについても、実践的なアドバイスを交えてご紹介します。

【目次】

ゲームデザイナーの仕事内容とは?

・ゲーム企画・仕様設計:ゲームプランナー/プロデューサー/ディレクターなど

・世界観やストーリー設定の作成:ゲームプランナー/シナリオライターなど

・UI/UXデザインや操作性の設計:UI/UXデザイナー/CGデザイナーなど

・2D・3Dモデルの動作設定:モーショングラフィックデザイナー/3D・2Dデザイナーなど

・チームとの連携による進行管理:プロジェクトマネージャー/ディレクターなど

ゲームプランナー・ゲームプロデューサー・ディレクターに求められるスキルセット

・プロジェクト全体を管理する力

・コミュニケーション能力の高さ

・トラブル対応や課題解決力

・企画を形にする推進力

モーショングラフィックデザイナーやグラフィックデザイナーの役割と必要技術

・アニメーション作成スキル

・Photoshop・Illustrator操作力

・ゲーム世界観を表現する力

・チームでの共同制作経験

キャラクターデザイナー・3Dデザイナーに必須の知識とスキル

・キャラクター造形力と表現力

・3Dモデリングツール操作力

・解剖学や動きの基礎知識

・テクスチャや質感の表現技術

・世界観に合ったデザイン力

ゲームデザイナーに有利な資格と現場で重視されるポイント

・CGクリエイター検定の取得

・Unity認定資格の保有

・実践的な制作経験の有無

・最新技術へのキャッチアップ力

ゲーム業界への転職やキャリアアップ成功のためのポイント

・業界研究と情報収集を徹底

・専門スキルの継続的な習得

・ポートフォリオの質と内容

・クリエイティブ専門のエージェントを活用する

ゲームデザイナーを目指す人が知っておきたいまとめ

ゲームデザイナーの仕事内容とは?

ゲームデザイナーの仕事は、企画から仕様設計、世界観の構築、操作性や画面設計、チーム全体の進行管理、さらにはゲームバランスの微調整まで多岐にわたります。

こうした多様な業務に携わるからこそ、ゲームごとの個性や面白さが生まれ、プレイヤーに新鮮な体験を届けられるのです。

ここでは、ゲームデザイナーが日々どんなタスクを担い、何を意識して業務にあたっているのか、具体的な職種領域ごとに説明します。

ゲーム企画・仕様設計:ゲームプランナー/プロデューサー/ディレクターなど

まずゲームデザイナーの基本となる業務が、ゲームの企画および仕様設計です。ここでは、どんなジャンルでどのような遊び方を提供するか、ターゲット層やゲームのゴールを明確にし、全体像を設計します。

例えば、アクションゲームであれば、操作キャラクターのアクション数や成長要素、ステージ構成などを細かく定義。RPGであれば、ストーリー進行や選択肢、バトルシステムの流れなどを資料化します。

この段階で完成イメージを固めておくことで、開発中の迷走を防ぎ、関係者全員が同じ方向を向いて進行できる土台ができあがります。最初の設計が甘いと、後工程で手戻りが生まれることも少なくありません。そうしたリスクを回避する意味でも、仕様設計は非常に重要な役割を担っています。

世界観やストーリー設定の作成:ゲームプランナー/シナリオライターなど

次に重要なのが、ゲームの世界観やストーリー設定の構築です。プレイヤーが感情移入しやすい舞台やキャラクター背景を作ることで、ゲーム全体の魅力が大きく変わります。

ファンタジー作品であれば、独自の歴史や文化、地理的な特徴まで細かく練り上げておく必要があります。登場人物ごとの目的や成長、対立関係などを整理し、物語が矛盾なく進展するように設計。こうした背景設定がしっかりしていると、ゲームプレイ中のイベントや演出に深みが生まれます。

世界観やストーリー作りは、ゲームの雰囲気や没入感を大きく左右するため、デザイナーの創造力が問われるポイントです。

UI/UXデザインや操作性の設計:UI/UXデザイナー/CGデザイナーなど

ゲームの面白さを最大限に引き出すには、画面構成や操作性の設計も欠かせません。ユーザーインターフェース(UI)は、メニューやボタン配置、情報表示の見やすさなど、プレイヤーが直感的に操作できるかどうかを左右します。

また、体験全体を指すユーザーエクスペリエンス(UX)では、遊びやすさやストレスの少なさが求められます。初心者が迷わずに遊び方を理解できるチュートリアルや、スムーズな操作感などがその一例。UIやUXの設計が不十分だと、せっかくのゲーム内容も十分に伝わりません。

細部にこだわりを持ち、実際のプレイ感を重視して設計することが求められるでしょう。

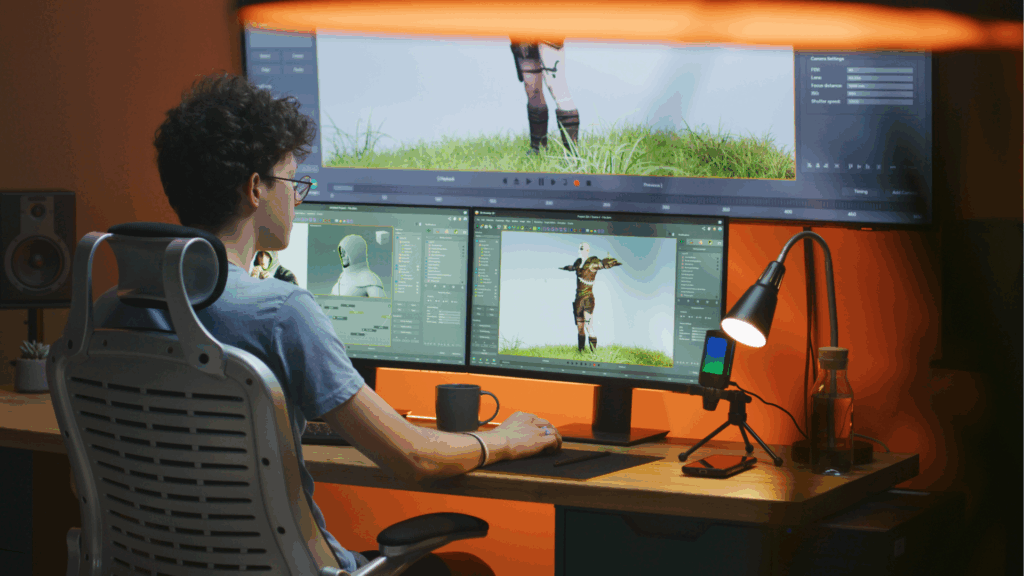

2D・3Dモデルの動作設定:モーショングラフィックデザイナー/3D・2Dデザイナーなど

キャラクターを深く理解し、「歩く・走る・戦う・喜怒哀楽」などの動きや表情をCGモデルに与え命を吹き込みます。モデラーが作った静止画モデルに、キャラクターの性格や感情、世界観に合わせた「個性」と「生き物らしさ」を表現し、ゲームの面白さや没入感を左右する非常に重要な役割を担い、プログラマーやプランナーと連携しながら作業を進めます。

h3: チームとの連携による進行管理:プロジェクトマネージャー/ディレクターなど

ゲーム開発は、プランナーやプログラマー、グラフィック担当など多くの専門職が協力して進めます。そのため、デザイナー自身もチーム内で情報を共有し、工程ごとの進行管理を行うことが重要です。例えば、仕様変更が発生した場合、各担当者と調整しながらスケジュールを再検討したり、開発途中で課題が見つかれば早期に共有して解決策を探るなど、コミュニケーション力が求められます。

全体の流れを把握しながら、細かな調整やタスク管理まで幅広く対応することで、プロジェクトがスムーズに進行します。こうした連携力が、チーム全体のクオリティや納期に大きく影響する場面も多く見られます。

チームとの連携による進行管理:プロジェクトマネージャー/ディレクターなど

ゲーム開発は、プランナーやプログラマー、グラフィック担当など多くの専門職が協力して進めます。そのため、デザイナー自身もチーム内で情報を共有し、工程ごとの進行管理を行うことが重要です。例えば、仕様変更が発生した場合、各担当者と調整しながらスケジュールを再検討したり、開発途中で課題が見つかれば早期に共有して解決策を探るなど、コミュニケーション力が求められます。

全体の流れを把握しながら、細かな調整やタスク管理まで幅広く対応することで、プロジェクトがスムーズに進行します。こうした連携力が、チーム全体のクオリティや納期に大きく影響する場面も多く見られます。

ゲームプロデューサー・ディレクターに求められるスキルセット

ゲーム制作の現場では、プロデューサーやディレクターの役割がプロジェクトの成功を大きく左右します。単にゲームが好きという気持ちだけでは、このポジションを担えません。

ここでは、プロジェクトを率いる立場に必要なスキルセットを、具体的な要素ごとに分けて解説していきます。

プロジェクト全体を管理する力

ゲームプランナー、プロデューサーやディレクターに不可欠なのが、全体を俯瞰しながら管理する力です。スケジュールや予算、進行状況を細かく把握し、複数のチームや工程を横断的に調整することが求められます。

例えば、仕様変更が発生したときも慌てず、優先順位を整理して各部門の進行を調整することが重要です。細部まで目配りしつつも、最終的なゴールを見失わないバランス感覚が問われるでしょう。大規模プロジェクトでは、数十人規模のチームを束ねることも珍しくありません。こうした複雑な現場で、全体像を見据えながら効率よく進めていくマネジメント力が必須となります。

コミュニケーション能力の高さ

全体管理を円滑に進めるには、メンバーや関係者とのコミュニケーションが欠かせません。指示を的確に伝えるだけでなく、アーティストやプログラマー、外部パートナーなど多様な立場の人々と信頼関係を築く必要があります。

例えば、意見が食い違う場面では、双方の立場や意図を丁寧に汲み取りながら、最適な落としどころを探る柔軟さが求められるでしょう。ミーティングやチャットでのやり取りに加え、進捗報告やトラブル時の説明など、場面ごとに適した伝達方法を選ぶ力も大切です。プロジェクトを円滑に進めるための「潤滑油」となる存在が理想です。

トラブル対応や課題解決力

ゲーム開発は予定通りに進まないことが多く、突発的なトラブルや課題が必ず発生します。開発途中で仕様が大きく変更になったり、納期直前にバグが見つかることもあるでしょう。

そうした局面で冷静に状況を整理し、原因を特定して解決策を考える力が求められます。時には、全体の進行を止めずに一部を優先対応したり、外部の力を借りて打開する判断も必要です。どんな状況でも諦めず、柔軟に発想を切り替え、最善策を導けるかどうかが、リーダーとしての信頼に直結します。課題解決力は現場で磨かれる部分も大きいため、経験を重ねて身につけていきたいスキルです。

企画を形にする推進力

アイデアや企画を実際のゲームとして形にしていく推進力も重要です。単に発想するだけでなく、実現に向けて段階的に計画を立て、メンバーと協力しながら着実に進めていく行動力が求められます。

例えば、仕様決定からプロトタイプ作成、テストプレイ、そしてリリースに至るまで、各フェーズで方向性を示し続けるリーダーシップが必要です。これらの力を磨くことで、企画倒れに終わらず、完成度の高い作品を世に送り出すことができるでしょう。

モーショングラフィックデザイナーやグラフィックデザイナーの役割と必要技術

ゲーム制作現場において、モーショングラフィックデザイナーやグラフィックデザイナーは作品のビジュアル面を担い、クオリティを大きく左右する存在です。単なる美麗な画像やアニメーションの作成だけでなく、ゲームの世界観やプレイヤー体験全体に深く関わる役割を果たします。これから、実際の現場で求められる具体的なスキルや経験について、詳しく解説します。

アニメーション作成スキル

モーショングラフィックデザイナーには、キャラクターやUIパーツの動きを滑らかに表現するアニメーション作成スキルが不可欠です。例えば、キャラクターの歩行やジャンプ、アイテム獲得の演出など、細やかな動きがゲーム体験の印象を大きく左右します。イラストを動かすだけにとどまらず、動きの緩急やテンポ、プレイヤーが心地よさを感じる表現力が問われます。さらに、ゲームエンジンへのデータ組み込みも見据えた制作が求められ、他職種との連携も重要です。

Photoshop・Illustrator操作力

グラフィックデザイナーには、PhotoshopやIllustratorなどの定番ツールを自在に扱うスキルが必須です。キャラクターや背景、アイコンやバナーなど多様なグラフィック素材を効率的に作成・加工できる力が、日々の制作現場で求められます。レイヤー構造やパス操作、フィルターの応用など、ツールの基本から応用まで幅広い知識が必要です。特に、ゲーム特有の画面サイズや配色ルールへの対応力が評価されやすいポイントとなります。

ゲーム世界観を表現する力

単なるビジュアル制作にとどまらず、ゲームごとに異なる世界観やストーリー性をグラフィックで表現する力が求められます。ダークファンタジーや近未来、和風など、ジャンルごとの雰囲気や空気感を視覚的に再現するためのリサーチ力や観察眼が重要です。キャラクターの衣装や背景の装飾一つで、プレイヤーがその世界に没入できるかどうかが決まることもあります。設定資料や参考画像を活用し、世界観を魅力的に伝える表現力が大きなポイントです。

チームでの共同制作経験

ゲーム開発は多職種が連携するため、チームワークとコミュニケーション能力が不可欠です。モーショングラフィックデザイナーやグラフィックデザイナーも、プランナーやエンジニア、他のデザイナーと連携しながら制作を進める経験が必要となります。仕様変更やスケジュール調整が発生した際には、自分の作業に固執せず、全体最適を意識して柔軟に対応する姿勢が求められます。意見を出し合い、より良い作品づくりに挑戦する意欲が現場で高く評価されます。

キャラクターデザイナー・3Dデザイナーに必須の知識とスキル

キャラクターデザイナーや3Dデザイナーは、ゲーム制作の中でも独自の専門性が強く求められる職種です。彼らはビジュアル面での魅力や没入感の演出という、作品の印象を左右する重要な役割を担っています。

ここでは、キャラクター造形力や3Dモデリングツールの操作、動きの基礎知識、質感表現、そして世界観に合ったデザイン力など、現場で本当に必要とされるスキルについて解説します。

キャラクター造形力と表現力

キャラクターを生み出すうえで、見た目の美しさや可愛さだけを追求するだけでは不十分です。魅力あるキャラクターには、性格や背景、物語上の役割などストーリー性が反映されています。

例えば、主人公と敵キャラでは体型や表情、ポーズに明確な違いが現れるものです。デザインだけでなく、そのキャラクターの「らしさ」を感じさせるパーツ配置やシルエット作りも重要。こうした造形力と表現力が、プレイヤーの記憶に残るキャラクターを生み出す土台となります。

3Dモデリングツール操作力

キャラクターやオブジェクトを3D空間で形作るには、3Dモデリングツールの高度な活用が不可欠です。代表的な3Dモデリングツールでは、立体的な形状を自在に編集し、細かなパーツを組み合わせて仕上げることが求められます。

初期のラフな造形から、最終的なディテール調整まで、工程ごとに最適な操作を選択できることがポイント。ツールのショートカットや作業効率アップのテクニックを身につけることで、限られた制作期間でもクオリティを維持できるでしょう。

解剖学や動きの基礎知識

キャラクター制作では、リアルな動きや自然なポージングを実現するために解剖学の知識が重要です。筋肉や骨格の位置、関節の可動範囲などを理解していると、ポーズを付けても違和感のない造形が可能です。

また、走る・跳ぶといった動作を表現する際にも、重心移動やバランスの取り方に注意を払うことで、より生き生きとしたキャラクターになります。動きの基礎知識が作品の説得力やリアリティを大きく左右するのです。

テクスチャや質感の表現技術

3Dモデルが完成しても、表面の質感や細部の情報が曖昧ではリアリティが大きく損なわれます。ここで重要となるのが、テクスチャ画像を貼り付けて金属や布、肌などの質感を再現する技術です。

光の当たり方や反射の具合を調整し、ゲームの世界観に合ったマテリアル設定を行う必要があります。例えば、ファンタジー世界なら非現実的な光沢感を強調する、といった工夫も求められるでしょう。

世界観に合ったデザイン力

どれほど高い技術を持っていても、ゲーム全体の世界観から浮いてしまうデザインは没入感を損なう原因となります。作品ごとのテーマやストーリー、時代設定などを踏まえた色使いや形状、装飾の調整が重要です。チーム内でコンセプトを共有し、ディレクターや他職種と意見をすり合わせながら、統一感のあるビジュアル表現を目指しましょう。

ゲームデザイナーに有利な資格と現場で重視されるポイント

ゲームデザイナーを目指す方の多くが、「どんな資格が有利なのか」「現場で実際に評価されるポイントは何か」と悩んでいます。資格の有無だけではなく、制作物のクオリティや現場での対応力が問われるのが、この職種の大きな特徴です。

資格取得はスキルの証明になりますが、実際の現場では応用力や発想力も重視されます。ここでは、ゲームデザイナーとして一歩抜きん出るために役立つ資格や、採用時に現場が重視する具体的な要素について詳しく解説します。次の見出しからは、それぞれの資格やスキルがどのように評価されるのか見ていきましょう。

CGクリエイター検定の取得

CGクリエイター検定を取得していると、基礎的なCG制作技術を体系的に学んできた証明となります。特にグラフィックの設計や3Dデータの扱い、画像編集など、ゲーム制作に必須の知識が身についていると評価されやすいです。

初学者の場合は独学の範囲が見えづらいものですが、この検定があることで「どのレベルまで習得しているか」を客観的に示せるのが大きな利点です。実際、CG制作を専門としないゲームデザイナーでも、基本的なCG知識を持っているだけで、チーム内のやりとりや仕様書作成がスムーズになったという声も多く聞かれます。資格取得は、現場での仕事理解を助ける土台作りといえるでしょう。

Unity認定資格の保有

近年のゲーム開発現場では Unity を用いたプロジェクトが増加しています。そのため、Unity認定資格は「実際にゲーム制作ができるエンジン操作スキル」を証明する材料となります。

資格取得にあたっては、基本的なインターフェース操作からアセット管理、スクリプトを使った処理まで幅広いスキルが身につきます。現場では、仕様書通りに動くものを自分で試作できる、プロトタイプ段階で素早く提案・検証ができる、といった力が評価されやすいです。

Unityの習熟を示すことで、企画から実装まで一貫して関われる人材としてアピールできるでしょう。

実践的な制作経験の有無

資格や知識と並んで重視されるのが、実際のゲーム制作経験です。例えば、チームでの共同開発や、企画からリリースまで一貫して関わった経験があると、現場では信頼を得やすい傾向があります。具体的には、学生時代のコンテスト参加や、インディーズゲーム制作、社外プロジェクトへの参画など、どんな形でも「完成までやり切った経験」は評価されやすいです。こうした経験をアピールすることで、即戦力としての期待値も高まります。知識だけでなく、実践で培ったスキルを伝えることが大切です。

最新技術へのキャッチアップ力

ゲーム業界は日進月歩で進化しており、最新の技術やツールへの対応力が求められます。

新しいゲームエンジンやAI技術、グラフィックス表現など、現場で話題になっている領域にどれだけ敏感になれるかがポイントです。

自発的に情報を集め、実際に触ってみる姿勢は、ポートフォリオや面接時の会話でも伝わります。現場では、新技術を積極的に提案できる人が重宝される傾向があり、これまでの経験だけに頼らず、常に学び続ける姿勢が重要といえるでしょう。

ゲーム業界への転職やキャリアアップ成功のためのポイント

ゲーム業界への転職やキャリアアップを目指す際には、「ゲームが好き」という気持ちだけでは通用しないのが現実です。業界が求める資質や評価ポイントは年々変化しており、現場での成果を出すには具体的な工夫や戦略が不可欠です。ここでは、実際に業界で活躍している人たちが実践している重要なコツについて詳しく解説します。

業界研究と情報収集を徹底

どの企業がどんなタイトルを手がけているか、今どのジャンルや技術が注目されているかを知ることは、志望先選びや自己PRに直結します。業界ニュースや公式発表、クリエイターのインタビュー記事などから日々情報を集めましょう。また、各社の制作スタイルや求める人材像を読み解くことで、面接時の受け答えも具体性を持たせやすくなります。自分の強みがどこで活かせるか、どんな成長機会があるかを見極める上でも欠かせないアクションです。

専門スキルの継続的な習得

ゲーム業界は技術革新のスピードが非常に速いため、一度身につけたスキルだけに頼っていてはすぐに取り残されてしまいます。新しいツールや技術領域への挑戦はもちろん、ソフトウェアの新機能やトレンド手法に常に触れ続けることが重要です。例えば、2Dデザイナーが3Dモデリングやスクリプト制作にも取り組むことで、活躍の幅が大きく広がります。継続した学びが、キャリアアップの原動力となります。

ポートフォリオの質と内容

どんな資格よりも重視されるのがポートフォリオの中身です。実際の現場では、制作実績の具体性や完成度、発想力をポートフォリオで判断されることが多い傾向にあります。

例えば、オリジナルゲームの企画書や仕様書、実装したデモやビジュアルデザインなど、制作過程を細かくまとめていると、「現場でどのような役割を担えるか」をイメージしてもらいやすくなります。単に華やかな作品だけでなく、どんな意図や工夫を凝らしたかまで説明されていると説得力が高まるでしょう。

資格取得と並行して、ポートフォリオのアップデートにも注力してみましょう。

▼ポートフォリオ作成にお悩みの方におすすめ!

クリエイティブ専門のエージェントを活用する

自分一人では見落としがちな最新動向や役立つノウハウも、クリエイティブ専門の転職エージェントを活用することで効率よくキャッチアップできます。

現場で求められるスキルや評価基準を信頼できるエージェントからチェックしてもらうのも一つの方法。現場で役立つリアルな視点を得る絶好の材料となります。

これらのコツを具体的な行動に落とし込むことで、転職・キャリアアップの成功率が大きく高まるでしょう。

【ゲームデザイナーの転職事情についてのポイント】

AQUENT 東京オフィス

Agent 関 亮太(Ryota Seki)

一言にゲームといっても企業ごとに制作するゲームや求められるスキル・経験は大きく異なります。どの企業がどんなタイトルを手がけているか、どのジャンルやスキルが注目されているかを知り、志望先選びや自己PRに活かしましょう 。

さらに専門性の高いエージェントを活用することで、各企業の制作スタイルや求める人材像、スキル、将来的なキャリアステップを確認することが可能になります。

その企業に入ることで将来的に何ができようになるか、それを基に面接時の受け答えに具体性を持って回答ができるように準備をしましょう!

ゲーム会社への転職をお考えの方や、ご自身のキャリアを広げたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

ゲームデザイナーを目指す人が知っておきたいまとめ

ゲームデザイナーの仕事は、企画・仕様設計からビジュアル表現、進行管理やバランス調整まで非常に幅広い業務が求められます。それぞれの職種ごとに必要なスキルや知識、ツール活用力、そして実践経験が重視されるため、日々のスキルアップと業界動向へのキャッチアップが欠かせません。

ゲームデザイナーを目指すのであれば、まずは自分の得意分野を明確にし、各職種に求められるスキルや資格を計画的に磨いていくことが成功への近道となるでしょう。幅広い領域にアンテナを張り続ける姿勢が、あなたの可能性をさらに広げてくれるでしょう。